März 2012

Giftpflanzen: Beschauen - nicht kauen!

Kinder haben Eigenschaften, die sie in besonderem Maß der Gefahr von Vergiftungsfällen aussetzen. Ein Teil dieser Unfälle geht auf das Konto von Pflanzengiften.

Kleinkinder stecken vieles in den Mund, weil sie in dieser Entwicklungsstufe die Dinge mit dem Mund untersuchen. Außerdem ist ihr Geschmackssinn noch nicht so fein ausgeprägt wie der von Erwachsenen, deshalb essen sie auch schlecht schmeckende Dinge.

Ältere Kinder sind neugierig und probieren gern aus. Zudem lieben sie das Knochenspielen mit Blättern, Blüten und Früchten, die sie in ihrer Umgebung finden. Dementsprechend vergeht kein Jahr, ohne dass in den Tageszeitungen über Vergiftungsfälle mit Pflanzen bei Kindern berichtet wird.

Giftpflanzen wachsen nicht nur draußen „vor den Toren der Stadt“. Viele haben als Zierpflanzen unsere Gärten, Anlagen und Wohnungen erobert; nicht selten findet man sie sogar im Grünring um Schulhöfe,

Kindergärten, Spielplätze und Freibäder.

Bei Erwachsenen sind Vergiftungen durch Pflanzen relativ selten. Sie entstehen durch Verwechslungen von Pflanzen (z.B. bei alternativen Ernährungsversuchen), durch Selbstbehandlungsversuche mit

pflanzlichen Zubereitungen oder durch Selbstmordversuche.

Was versteht man unter Giftpflanzen?

Giftigkeit ist ein relativer Begriff, ds wusste schon der mittelalterliche Arzt Paracelsus, von dem der bekannte Satz stammt: „Allein die Dosis macht ein Gift.“ Diese Aussage erklärt, warum die Übergänge zwischen Heilpflanzen und Giftpflanzen fließend sind und warum der Begriff „Giftpflanzen“ nicht leicht zu umreißen ist. Ob und wie stark eine bestimmte Wirkstoff- Dosis bei einem Menschen als Gift wirkt, hängt auch von seinem Alter, seiner Konstitution und seinem Gesundheitszustand ab.

Außerdem muss man wissen, dass nicht jede Pflanze der gleichen Art den gleichen Wirkstoffgehalt hat. In Abhängigkeit vom Erbgut (Unterarten, Rassen), vom Standort, vom Klima und Wetter, vom Alter und

von der Vegetationsperiode der Pflanze unterliegen die Wirkstoffmengen Schwankungen. Auch die verschiedenen Organe einer Pflanze (z.B. Wurzel, Stängel, Blätter, Blüten, Früchte) können verschiedene

Wirkstoffe bzw. Wirkstoffmengen enthalten.

Zur Gruppe der „Giftpflanzen“ gehören solche Bäume, Sträucher und krautige Pflanzen, deren Inhaltsstoffe bei Menschen und Tieren Gesundheitsstörungen hervorrufen können. Zur Vergiftung mit so genannten Giftpflanzen kommt es nur, wenn die kritischen Wirkstoffe in genügend hoher Dosierung im oder am Körper einwirken können. Glücklicherweise verhindert ein spontanes Erbrechen

(körpereigener Schutzmechanismus) in vielen Fällen, dass eine solche giftige Wirkstoff-Konzentration entsteht.

Mit Giftpflanzen leben

Vergiftungsfälle durch Pflanzen gehören zu jenen Gesundheitsschädigungen, die sich mit sinnvollen Maßnahmen verhüten lassen. Allerdings gibt es über das, was sinnvoll ist, verschiedene Meinungen.

Die einen halten es für vorrangig, alle Pflanzen, die nur irgendeinen giftigen Inhaltsstoff enthalten, aus dem Umfeld von Kindern (Spielplätze, Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen, Sportplätze) auszuschließen.

Die anderen – meist Naturfreunde und Befürworter von Pflanzenvielfalt – plädieren aus ökologischen wie pädagogischen Gründen für eine Erziehung zur Vorsicht. Kleine Kinder sollen lernen, dass unbekannte Früchte ode andere Pflanzenteile nicht einfach probiert werden dürfen, eben weil giftige Stoffe darin enthalten sein können. Ältere Kinder sollte man dann genauer über einzelne Pflanzen und die mit ihnen verbundenen Gefährdungen unterrichten.

Es liegt auf der Hand, dass die Methode der Erziehung das Problem gründlicher angeht. Selbst wenn es möglich wäre, gifthaltige Pflanzen aus den öffentlichen Anlagen, in denen Kinder spielen, gänzlich zu entfernen, so fänden sich doch immer noch so genannte Giftpflanzen in privaten Gärten, deren Bewuchs an öffentliche Wege oder Plätze heranreicht, oder in der natürlichen Landschaft rund um Dörfer und Städte. Der Umgang mit der Natur muss also in jedem Fall gelernt werden.

Unbestritten ist es sinnvoll, Kinderspielplätze von den giftigen Vertretern der so genannten Giftpflanzen freizuhalten. Deshalb haben einige Länderministerien versucht, durch bestimmte Erlasse bzw.

Bekanntmachungen über Anpflanzungen im Bereich von Kinderspielplätzen (in Baden-Württemberg auch Kindertagesstätten und Kinderheimen) gefährdende Pflanzen aus diesem kindlichen Umfeld auszuschließen, d.h. auch bereits gepflanzte „giftige“ Sträucher und Bäume im Umfeld von öffentlichen Spielplätzen zu entfernen. Gegen ein solches rigoroses Entfernen aller „Giftpflanzen“ haben sich insbesondere die Ständige Konferenz der Gartenbauamtsleiter beim Deutschen Städtetag sowie der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau gewandt, da mit diesem Vorgehen pädagogische und ökologische Ziele außer Acht gelassen würden. Außerdem hätten viele der in den Erlassen bzw. Bekanntmachungen genannten Pflanzen gar keine oder kaum eine Bedeutung für die Beratungspraxis, wie aus den Statistiken der Giftinformationszentralen hervorgehe. Die Konferenz der Gartenbauamtsleiter sowie der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau plädieren deshalb dafür, nur vier wegen ihrer Früchte besonders auffallende Gehölzarten – den Goldregen, das Pfaffenhütchen, die Stechpalme und den Seidelbast – nicht an Spielplätzen anzupflanzen, jedoch grund-

sätzlich in geeigneter Weise auf giftige Bestandteile in Pflanzen hinzuweisen.

Nach ihrer Meinung sollten die bestehenden Ländererlasse wieder aufgehoben werden, da sie in der Praxis, insbesondere bei den Verantwortlichen für Kindergärten, nur Verwirrung und Ängste ausgelöst hätten und ökologisch nicht verantwortbar seien.

Was müssen sie im Vergiftungsfall tun?

Hat ein Kind doch einmal Pflanzenteile in den Mund genommen oder geschluckt, befolgen Sie bitte folgende Ratschläge:

Wenn Sie nicht sicher sind, dass es sich um eine völlig ungiftige und unschädliche Pflanze handelt, rufen sie sofort in einer Giftinformationszentrale (GIZ) an. Eine nach Städten alphabetisch geordnete Liste der bundesdeutschen GIZ finden Sie am Schluss dieser Broschüre. Die GIZ, die besondere Erfahrungen hinsichtlich kindlicher Vergiftungsunfälle haben, sind mit einem K gekennzeichnet.

Schildern Sie möglichst genau die Symptome des Kindes und was Sie als Ursache erkannt haben oder vermuten. Diese Fibel kann Ihnen helfen, die Pflanze zu benennen. Wichtig ist außerdem anzugeben,

welche Menge vermutlich aufgenommen wurde und wie lange das zurückliegt. Notieren Sie die Auskünfte der GIZ für Ihren Arzt.

Sollten Vergiftungserscheinungen auftreten oder zu erwarten sein, gehören Kinder in ärztliche Behandlung. Befolgen Sie diesbezüglich genau die Empfehlungen der GIZ und suchen Sie gegebenenfalls ohne Verzögerung Ihren Kinderarzt oder die nächstgelegene Kinderklinik auf.

Geben Sie die Information der GIZ an den behandelnden Arzt weiter. Bringen Sie ihm, wenn möglich, die verdächtige Giftpflanze oder Teile davon mit. Auch Apotheker und Gärtner können bei der Identifizierung von Giftpflanzen hilfreich sein.

Vermeiden Sie vorschnelle, evtl. nicht notwendige oder sogar gefährliche Hilfsmaßnahmen. Bedenken Sie, dass die Mehrzahl der Fälle, bei denen Kinder Pflanzenteile zu sich nehmen, harmlos sind und keiner Behandlung bedürfen.

Leisten Sie Erste Hilfe nur im Notfall, wenn ärztliche Hilfe nicht schnell genug zu bekommen ist. Manche Kinder erbrechen nach Aufnahme von Pflanzenteilen allein. Falls dies nicht der Fall ist, der schädliche Stoff aber entfernt werden muss, können Sie wie folgt vorgehen:

1. Lassen Sie das Kind ein oder zwei Gläser lauwarmen Himbeersaft oder lauwarmes Wasser trinken.

2. Legen sie sich das Kind in Bauchlage über Ihre Oberschenkel, den Kopf etwas nach unten hängend, damit das Erbrochene abfließen kann und nicht in die Luftröhre gerät.

3. Stecken sie den Finger tief in den Hals und drücken sie kräftig auf den Zungengrund.

So sollten Sie nicht vorgehen:

1. Geben Sie zum Auslösen von Erbrechen niemals Salzwasser: Das kann für kleine Kinder lebensgefährlich sein.

2. Geben sie zum Auslösen von Erbrechen niemals Milch, denn die Aufnahme fettlöslicher Gifte wird durch Milch gefördert.

Einige ungiftige Ziersträucher zur kinderfreundlichen Bepflanzung von Gärten und Anlagen geeignet

Apfelrose, Japanische Rosa rugosa

Blut-Johannisbeere Ribes sanguineum

Deutzie, Hohe Deutuoa scabra

Fächer-Ahorn, Roter Acer palmatum

Felsenbirne, Kanadische Amelanchier canadenis

Fingerstrauch Potentilla fruticosa

Flieder Syringa vulgaris

Forsythie Forsythia intermedia

Kolkwitzie Kolkwitzia amabilis

Kornelkirsche Cornus mas

Pfeifenstrauch (Falscher Jasmin) Philadelphus coronarius

Purpur-Hartriegel Cornus alba

Ranunkelstrauch Kerria japonica

Rosen-Eibisch Hibiscus syriacus

Scheinquitte, Japanische Chaenomeles-Hybriden

Schmetterlingsstrauch Buddlei davidil

Silber-Eschenahorn Acer negundo

Spierstrauch Spiraea bumalda

Tamariske Tamarix parviflora

Zierkirsche, Japanische Prunus serrulata

Verzeichnis der Giftinformationszentren der Bundesrepublik

Deutschland (gemeldet nach § 16e ChemG; Stand: Juli 2003)

Berlin: Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen und Embryonaltoxikologie,

Spandauer Damm 130, 14050 Berlin,

Tel.: 030/ 1 92 40, Fax: 030/ 3068 67 21

Berlin: Giftberatung Virchow-Klinikum, Med. Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin

Abt. Innere Medizin mit Schwerpunkt Nephrologie und Intensivmedizin,

Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin,

Tel.: 030 /4 5055-3555, Fax: 030 /4 5055-3915

Bonn: Informationszentrale gegen Vergiftungen, Zentrum für Kinderheilkunde der

Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität Bonn,

Adenauer Allee 119, 53113 Bonn,

Tel.: 02 28 / 1 92 40, Fax: 02 28 / 2 87 33 14

Erfurt: Gemeinsames Giftinformationszentrum der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, Helios-Klinikum,

Nordhäuser Straße 74, 99089 Erfurt,

Tel.: 03 61 / 73 07 30, Fax: 03 61 / 7 30 73 17

Freiburg: Vergiftungs-Informationszentrale im Zentrum für Kinderheilkunde und Jugendmedizin des Universitätsklinikums,

Mathildenstraße 1, 79106 Freiburg,

Tel.: 07 61 / 1 9240 , Fax: 07 61 / 2 70 44 57

Göttingen: Giftinformationszentrum-Nord der Länder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein (GIZ-Nord),

Zentrum für Pharmakologie und Toxikologie der Universität Göttingen,

Robert-Koch-Straße 40, 37075 Göttingen,

Tel.: 05 51 / 1 9240 für die Bevölkerung (für med. Fachpersonal 05 51 / 38 31 80),

Fax: 05 51 / 3 83 18 81

Homburg: Informations- und Beratungszentrum für Vergiftungen,

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der Universität, 66421 Homburg/Saar,

Tel.: 068 41 / 1 9240 , Fax: 068 41 / 1 628438

Mainz: Beratungsstelle bei Vergiftungen,

II. Medizinische Klinik und Poliklinik der Universität,

Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz,

Tel.: 061 31 / 1 9240 , -/232466,

Fax: 061 31 / 23 24 68

München: Giftnotruf München, Toxikologische Abteilung der II. Med. Klinik rechts der Isar der Technischen Universität München,

Ismaninger Straße 22, 81675 München,

Tel.: 08 9 / 1 9240 , Fax: 089 / 41 4024 67

Nürnberg: Giftinformationszentrale der Medizinischen Klinik 2 des

Klinikums Nürnberg Nord,

Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg,

Tel.: 09 11 / 3 98 24 51, Fax: 09 11 / 3 98 21 92

Die Komplette Broschüre mit zahlreichen Informationen und Bildern können Sie sich herunterladen unter: http://www.kita-portal-mv.de/documents/giftpflanzen_beschauen_nicht_kauen_guvsi_8018.pdf

Herausgeber

Bundesverband der Unfallkassen

Fockensteinstraße 1, 81539 München

www.unfallkassen.de

Mit freundlicher Genehmigung der Hessischen Arbeitsgemeinschaft für

Gesundheitserziehung, Marburg/Lahn

Autor

Dr. Ursula Maier, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Hessischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitserziehung, Marburg

"Ach du dickes Ei!"- Oster-Experimente mit Naturfarben

Ostern naht und gerade werden besonders viele Hühnereier gekauft. Logo, Ostereier müssen her! Doch da sind sicher ein paar Eier übrig, mit denen ein paar kleine Experimente machen kann.

Du brauchst: Rohe und hart gekochte Hühnereier, Glasgefäße, Salz und Wasser, Zahnpasta und Essig sowie Klebestreifen, Messer und Bücher.

Ein Hühnerei besteht wie alle Vogeleier aus der Schale, der innen anliegenden Eihaut, dem Eiklar oder Eiweiß und dem von einem dünnen Dotterhäutchen umhüllten Dotter. Die Eierschale ist sehr stabil, sonst würde sicher manches Ei beim Legen oder Brüten kaputtgehen. Schau Dir das Wunderwerk Ei mal genauer an!

Das schwimmende Ei

Gib ein rohes Ei in ein Wassergefäß. Was passiert? Das Ei sinkt zu Boden. Gib nun löffelweise Salz in das Wasserglas mit dem Ei. Nach jeder Portion Salz musst Du vorsichtig umrühren, bis sich das Salz aufgelöst hat. Nach einigen Wiederholungen ist das Wasser sehr salzig und das Ei schwimmt an der Oberfläche. Warum?

Das Ei sinkt wie die meisten massiven Gegenstände im Leitungswasser zu Boden. Es ist schwerer als das Wasser, das es dabei verdrängen muss. Wenn im Wasser viel Salz aufgelöst wurde wird dieses schwerer, lässt sich durch das Gewicht vom Ei nicht mehr verdrängen und das Ei schwimmt! Diesen Auftrieb kannst auch Du im Meerwasser feststellen.

Das angefressene Ei

Bestreiche ein rohes Ei zur Hälfte mit Zahnpasta und lege es in ein Glas mit Essig. Nach kurzer Zeit bilden sich auf der Schale viele Bläschen, jedoch nur dort, wo keine Zahnpasta ist. Was passiert? Die Säure Essig ist in der Lage, den Kalk der Eierschale aufzulösen. Nach einigen Stunden hat sich die ungeschützte Schale im Essigbad aufgelöst. Dort hält nur noch das zarte Eihäutchen das Ei zusammen.

Nimm das Gummi Ei vorsichtig aus dem Essig, spüle es mit klarem Wasser ab und halte es gegen das Licht. Deutlich siehst Du den Dotter im Eiweiß schwimmen. An diesem Experiment kannst Du toll nachvollziehen, wie wichtig Zähneputzen für Dich ist. Denn die Zahnpasta schützt den Kalk Deiner Zähne davor, von der Säure in Deinem Speichel angefressen zu werden!

Das megastarke Ei

Die Schale eines Hühnereis ist ein Wunderwerk: Sie ist luftdurchlässig, denn das Küken muss atmen. Sie ist stabil, denn sie muss beim Brüten das Gewicht des Huhns aushalten. Gleichzeitig ist sie nur 0,3 bis 0,4 Millimeter dünn, denn ein Küken muss sie von innen aufpicken können. Teste, was eine Eierschale alles aushält!

Klebe um ein hart gekochtes Ei in der Mitte einen Klebestreifen, der verhindern soll, dass die Ränder ausfransen. Schneide es dann mit dem scharfen Messer vorsichtig in der Mitte durch und entferne den Klebstreifen wieder. Jetzt kannst Du das leckere Ei erst mal auslöffeln. Lege die leeren Schalenhälften auf den Tisch und stapele Bücher darauf bis es "kracht". Du wirst staunen, was die dünnen Wunderwerke alles aushalten können!

Eier mit Naturfarben färben

Was brauchen Sie für welche Farbe?

Rot: Malventee, Saft von Rote Bete, Rotkohl und Schwarze Johannisbeere (Cassis)

Blau: Heidelbeeren- und Holunderbeerensaft

Gelb bis Orange: Kamillenblütentee, Karottensaft, ausgekochte Zwiebelschalen

Grün: Matetee, ausgekochte Spinat- und Petersilienblätter

Und so gehts: Vor dem Färben die Eier mit Essigwasser waschen. Das sorgt für kräftige Farben. Die Eier 30 Minuten lang im Farbbad lassen, dann abtropfen lassen und mit Butter oder Speck reiben, bis sie schön glänzen.

...und noch mehr zum Thema Ostern unter: www.nabu.de

Warum feiern wir Ostern?

Wenn auch teilweise heidnische Einflüsse eine Rolle spielen, gilt Ostern als das bedeutendste Fest der Christen. Warum wird Ostern nicht an einem bestimmten Datum gefeiert? Warum heißt es "Ostern" und "Gründonnerstag"? Und woher stammen eigentlich die Vorstellung vom Osterhasen und der Brauch, Eier zu bemalen?

Dass Ostern nicht auf ein bestimmtes Datum festgelegt ist, liegt daran, dass das Osterfest der westlichen Kirche sich an dem jüdischen Passahfest und an den Mondphasen orientiert. Ostersonntag ist also immer der Sonntag, der dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang folgt. Der früheste Zeitpunkt ist demnach der 22. März, der späteste der 25. April. In der Karwoche, die am Palmsonntag beginnt, endet dann auch die am Aschermittwoch begonnene Fastenzeit, die ganze vier Wochen andauert.

Der Gründonnerstag verdankt seinen Namen nicht der Farbe. Vielmehr hat sich im Laufe der Zeit der Name immer etwas verändert. Ursprünglich stammt er von dem alten Wort "greinen" ab, was so viel bedeutet wie "weinen". An diesem Tag feiern die Christen das letzte Abendmahl. Dieses verbrachte Jesus, laut der biblischen Erzählung, mit seinen zwölf Jüngern - trotzdem er wusste, dass einer von ihnen, Judas, ihn verraten würde. Jesus verkündete bereits, dass er sterben müsse und im Himmel weiter für seine Anhänger da sein werde. Karfreitag ist der Tag, an dem Jesus verraten und verurteilt wurde - noch am selben Abend trat er seinen Weg zur Kreuzigung an. Jesus Christus wurde vom römischen Statthalter in Jerusalem, Pontius Pilatus, zum Tod am Kreuz verurteilt.

Karsamstag ist die Grabesruhe, und am Ostersonntag - dem dritten Tag -, so glauben die Christen, ist Jesus wieder auferstanden. Damit zeigte er den Menschen, dass es noch ein Leben nach dem Tod gebe und dieser nicht das Ende, sondern der Anfang des ewigen Lebens bedeute. Seither ist das Osterfest eines der wichtigsten christlichen Feste. Während der Fastenzeit sollen Christen in sich gehen und über ihr Leben nachdenken. Im christlichen Glauben hat Jesus durch seinen Tod am Kreuz das Leid aller Menschen, die ihre Sünden bereuen, auf sich genommen. Die Menschheit sei durch Jesus erlöst worden.

Stammt der Name "Ostern" von heidnischen Bräuchen?

Die Herkunft des Namens "Ostern" ist nicht ganz geklärt. Einige vertreten die These, dass er von dem heidnischen Ostara-Fest stammt. Die Heiden waren keine Christen, sondern Völker, die nicht einer Religion mit dem Glauben an einen einzigen Gott angehörten. Ostara ist der Name einer Göttin aus dem Altgermanischen - die "Göttin der Fruchtbarkeit". Andere sind der Meinung, "Ostern" könnte von der angelsächsischen Frühlingsgöttin Eostre abgeleitet sein.

Dass der Name nicht aus der christlichen Tradition stammt, hat wohl den Grund, dass man so die Heiden dazu bringen wollte, sich mehr mit dem höchsten aller christlichen Feste zu identifizieren. Für den Osterbrauch, dass ein Hase Eier bringt, gibt es viele Erklärungsansätze. Zum einen existierten in damaligen Religionen Göttinnen, deren Symbol der Hase war - wie etwa die griechische Fruchtbarkeitsgöttin Aphrodite und die germanische Erdgöttin Holda. Holdas Zeichen war nicht nur der Hase, sondern auch das Ei. Dennoch kann man nicht mit Sicherheit sagen, dass hier der Ursprung der heute bekannten Tradition liegt.

Ebenso ist es möglich, dass der Hase einer "schlechten Zeichnung" des Osterlamms entsprang und fälschlicherweise in dieser Form weiter verbreitet wurde. Oder aber es waren Protestanten, die sich damals vom katholischen Fest abgrenzen wollten und so auf die Idee kamen, einen Hasen die Eier bringen zu lassen. Vielleicht rührt es aber auch daher, dass Hasen sehr scheue Tiere und nicht oft zu sehen sind. Im Frühling sind sie jedoch aktiver und häufiger auf Feldern und in Gärten unterwegs - zwangsläufig in der Nähe der Menschen. Sowohl Hase als auch Ei stehen jedenfalls für die Fruchtbarkeit und somit in Zusammenhang mit dem Frühling und dem Osterfest.

Warum bemalen wir Eier mit bunten Farben?

Über die Eier zu Ostern gibt es eine weitere Theorie, die auch ihre bunte Bemalung erklären würde. Während der gesamten Karwoche ist es Christen untersagt, Eier zu essen. Von diesem Verbot ließen sich die Hühner allerdings wenig beeindrucken und legten weiterhin Eier, die zur damaligen Zeit sehr teuer und kostbar waren. Sie wurden sogar als Zahlungsmittel akzeptiert. Die überschüssigen Eier wurden gelagert und während der Karwoche schön angemalt, um sie anschließend weihen zu lassen und dann zu verspeisen.

Die Herkunft des Osterlamms ist im Gegensatz zu der des Hasen einfach zu bestimmen, da das Lamm schon sehr früh in der christlichen Geschichte auftaucht. Das Lamm steht für Wehrlosigkeit, die Unschuld Jesu und wurde schon sehr früh zu religiösen Anlässen geopfert. Am Osterfest schlachtete man ein Lamm und lies dessen Fleisch weihen. Zur Auferstehung am Ostersonntag war dann die erste Speise, die ein gläubiger Christ zu sich nahm, das geweihte Fleisch des Osterlamms.

Heute haben sich die verschiedenen Bräuche untrennbar miteinander vermischt. Das Osterfeuer, welches oft zelebriert wird, hat beispielsweise ebenso wenig mit dem christlichen Glauben zu tun wie auch der Hase und die Eier. Trotz allem kennt jeder den Osterhasen, die Ostereier und das Osterlamm. Allerdings wissen gerade einmal die Hälfte der Menschen um den christlichen Hintergrund und die Tatsache, dass Ostern für die gläubigen Christen ein noch bedeutenderes Fest ist als Weihnachten. Frohe Ostern!

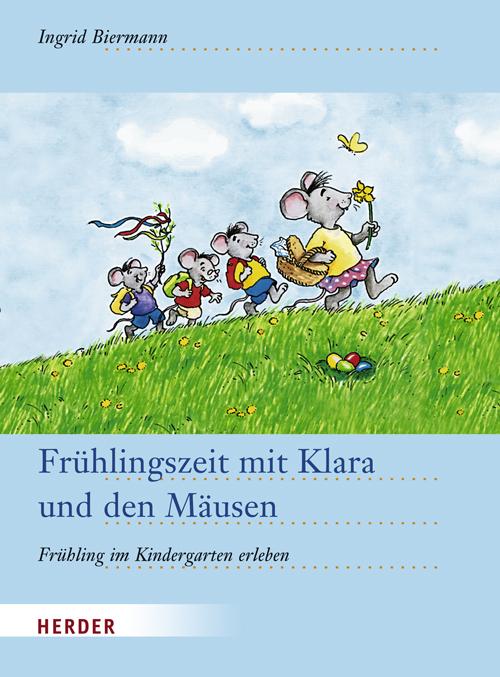

Frühlingszeit mit Klara und den Mäusen

Mit Klara und den Mäusen wird der Frühling zum Erlebnis. Neuausgabe: das beliebte Konzeptbuch für die Gestaltung der Frühlingszeit im Kindergarten. Eine Fülle von Geschichten, Reimen, Liedern, Spielen, Fantasiereisen und Rätseln, eingebunden in eine liebenswerte Rahmengeschichte. Die Angebote können individuell kombiniert und mit eigenen Ideen ergänzt werden.

Dieses Buch bietet genug Stoff um den Frühling im Kindergarten abwechslungsreich zu gestalten. Das Buch ist lustig illustriert und dürfte sich zu einem ständigen Begleiter im Kindergarten entpuppen.

Autorin:

Ingrid Biermann, geb. 1952 in Lippstadt, ist Erzieherin, Entspannungs- und Bewegungspädagogin; sie war viele Jahre Leiterin eines Kindergartens. Heute arbeitet sie als Referentin im Bereich der Erzieherinnen-, Lehrerinnen-, und Erwachsenenbildung.

Biermann, Ingrid

Angela Weinhold (Illu.)

Frühlingszeit mit Klara und den Mäusen

Frühling im Kindergarten erleben

ISBN 978-3-451-32249-5

www.verlag-herder.de

Blick ins Buch und Bestellung unter:

http://www.amazon.de/gp/product/3451322498/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3451322498&linkCode=as2&tag=kinderzeit-21

Wenn Kinder nicht sprechen - Selektiver Mutismus

Selektiver Mutismus beschreibt die Unfähigkeit, in spezifischen sozialen Situationen (z.B. Kindergarten/ Schule) oder mit bestimmten Personen (z.B. Personen, die nicht zum engsten Familienkreis gehören) zu sprechen. Es gibt nicht eine bestimmte Ursache für das Schweigen unter bestimmten Bedingungen, meist liegt dem ein ganzes Bedingungsgefüge zugrunde.

Was ist selektiver Mutismus?Immer wieder kommen Kinder, die zunächst nicht mit uns sprechen, in die Kindertagesstätten. Die meisten finden sich nach ein paar Tagen ein und sprechen nach und nach mit einigen oder mit allen Personen.

• Was aber, wenn Kinder weiter schweigen?

• Uns verstehen, aber nur mit großen Augen ansehen?

• Uns nur nonverbal ihre Wünsche und Bedürfnisse wissen lassen?

• Wenn Gestik und Mimik zeigen können, wie sie sich fühlen, sie jedoch nicht mit uns sprechen.

• Auf Fragen nicht reagieren, bei Ansprache wie angewurzelt stehen bleiben oder weglaufen während

sie zu Hause sprechen?

Dann könnte es sich um das "Nicht-Sprechen unter bestimmten Bedingungen" dem so genannten selektiven Mutismus handeln (nicht zu verwechseln mit dem sehr viel seltener auftretenden Autismus!).

Das Kind ist nicht fähig, unter spezifischen Bedingungen die eigenen sprachlich- sprecherischen Möglichkeiten zum Erreichen von Zielen einzusetzen.

Woher kommt das Nicht-Sprechen?

In vielen Situationen hat das Kind das Nicht-Sprechen als sinnvoll erlebt.

Keine einzelne Ursache sondern ein komplexes Bedingungsgefüge haben die Entwicklung dieser Handlungsstrategie begünstigt.

Ein traumatisches Erlebnis liegt in der Regel nicht vor.

Gemeinsam mit den Eltern gilt es in der sprachtherapeutischen Diagnostik dieses Ursachengefüge zu erkennen und Fördermöglichkeiten zu erarbeiten.

Hilfreiche Fragen...

... für das Verstehen, für Beobachtungen und für Elterngespräche:

• Wie, wann und mit wem kommuniziert das Kind?

• Hält das Kind Blickkontakt? Wenn ja wann und mit wem?

• Welche nonverbalen Mittel setzt das Kind ein?

• Wie kann es seine Ziele erreichen?

• Reagiert das Kind angemessen auf Anweisungen?

• Mit welchen Kindern spielt das Kind?

• Was kann das Kind besonders gut?

• Gibt es Ausnahmen? Hat das Kind einmal "aus Versehen" gesprochen?

In welcher Situation? Können ähnliche Bedingungen wiederhergestellt werden?

Was kann ich als ErzieherIn tun?

Sollte das Schweigen länger als vier Wochen andauern, gilt es professionelle Hilfe einzuholen.

Empfehlen Sie den Eltern, vom Kinder- oder HNO-Arzt eine Heilmittelverordnung über Sprachtherapie anzufordern.

Es handelt sich um eine Sprachentwicklungsverzögerung; der Indikationsschlüssel SP1 muss auf der Verordnung angegeben werden. Die Therapie wird von den Krankenkassen bezahlt.

Mit dieser Verordnung können nun die Eltern ihr Kind zu einer genaueren diagnostischen Überprüfung bei einem Sprachtherapeuten (Sprachheilpädagogen, Atem-, Sprech- und Stimmlehrer oder Logopäden) vorstellen.

Anhand verschiedener Beobachtungssituationen und Gespräche wird festgestellt, ob es sich schon um Mutismus oder eine andere Sprach-, Sprech- bzw. Kommunikationsstörung handelt und welche Maßnahmen zu Hause und in der Einrichtung ergriffen werden können. Es empfiehlt sich, das Nicht-Sprechen "vor Ort" zu beobachten und Beratungsangebote von Sprachtherapeuten in Anspruch zu nehmen. So erhalten Sie wichtige Anregungen für den Umgang mit dem betroffenen Kind im Alltag.

Die Erfahrung zeigt, dass sich bei Nicht-Eingreifen das Störungsbild stärker manifestieren kann, sich über Jahre hält und sich letzten Endes die pathologischen Kommunikationsmuster bis ins Erwachsenenalter hineinziehen.

Wie gehe ich mit dem Nicht-Sprechen um?

• Das Schweigen nicht persönlich nehmen!

• Das Nicht-Sprechen als aktives Handeln erkennen, das früher einen brauchbaren Zweck für das Kind

erfüllt hat.

• Das Schweigen kann von dem Betroffenen nicht bewusst unterlassen werden, da es über Jahre hinweg

entwickelt und aufrechterhalten wurde.

• Nicht zum Sprechen auffordern oder gar drängen. Die Erfahrung des "Versagens", des Nicht-

Antworten-Könnens machen die Kinder ohnehin schon viel zu häufig. Jede Aufforderung zum Sprechen

erhöht den Druck auf das Kind und die Angst vor dem nächsten Sprechanlass.

• Mit ersten Äußerungen des Kindes sensibel umgehen (eher nicht hervorheben).

• Stellen Sie das Kind nicht in den Mittelpunkt!

• Die letztendliche Entscheidung, ob und wann das Nicht-Sprechen aufgegeben wird, trifft der Betroffene

selbst. Das sollten wir anerkennen und akzeptieren! Unsere Aufgabe besteht darin, zu begleiten, im

Bereich der Kompetenzen zu fördern, uns in Geduld zu üben und verstehen zu lernen.

Quelle: www.selektiver-mutismus.de